Die Pfeddersheimer Synagoge

Die Pfeddersheimer Synagoge ist in ihrer Art eine typische Landsynagoge, wie es sie in zahlreichen Orten gegeben hat. Obwohl äußerlich ein unauffälliges und schmuckloses Gebäude, zählt sie zu den ganz wenigen Synagogen, die heute noch erhalten und in ihrem äußeren Aussehen weitgehend unverfälscht sind. Hierin begründen sich ihr Wert und ihre Bedeutung. Deswegen wurde sie auch förmlich am 23.04.1986 unter Denkmalschutz gestellt.

Beschreibung

Am Ende der Kleinen Amthofstrasse, die früher Synagogengasse hieß, gelangt man über den Hof an das fast quadratische Synagogen Gebäude mit seinem Satteldach, dessen First von Osten nach Westen orientiert ist. Auf der Nord- und Südseite befinden sich jeweils drei rundbogige Fenster mit der landschaftstypischen Sandsteineinfassung. An der Innenseite der Ostwand und damit nach Jerusalem orientiert befand sich der Aron, die Wandnische zur Aufbewahrung der Thorarolle, von dessen einfassenden Säulen die Kapitelle und Basen noch auf dem Grundstück vorhanden sind. Im (heutigen) Obergeschoss ist der obere Teil der Aronnische noch sichtbar, flankiert von zwei Fenstern. Von der hölzernen Tonnengewölbedecke sind noch Teile erhalten. Die an der Westseite liegende Frauenempore war durch ein hölzernes, verziertes Gitter abgetrennt, von dem auch der obere Teil noch erhalten ist.

Westlich an die Synagoge schließt sich das eingeschossige Haus des Lehrers an, durch dessen Flur sowohl der Hauptraum der Synagoge als auch die Frauenempore betreten wurden.

An der Eingangstür zur heutigen Küche erinnert der Rest der Mesusa (am rechten Türpfosten jüdischer Häuser oder Wohnungen angebrachte Kapsel, die einen Pergamentstreifen mit einer Inschrift aus 5.Mose 6,4-9 und 11,13-21 enthält) an die ehemaligen jüdischen Bewohner.

Geschichte

1444 Erste Nachrichten über hier lebende Juden

1470 Judenaustreibung aus der ganzen Kurpfalz

1648 seit Ende des dreißigjährigen Krieges durchgängig Nachrichten über in Pfeddersheim lebende jüdische Familien

1652 fünf Pfeddersheimer Juden gründen die Gemeinde Mannheim; ob weiter Juden in Pfeddersheim gewohnt haben, bleibt unklar

1815 Erfassung der Juden im Kanto n Pfeddersheim, der zum Departement „Mont Tonnerre“ gehörte.

Es gab keine Synagoge und keinen Rabbiner, aber Schulen, in denen auch Gottesdienst abgehalten wurde

1834 Gründung der jüdischen Gemeinde Pfeddersheim

1842 die jüdische Gemeinde kauft das Grundstück in der heutigen Kleinen Amthofstrasse 9

1843 die Synagoge wird fertiggestellt und die Stühle an die Gemeindemitglieder versteigert. Etwa 60 Jahre lang wird die Synagoge regelmäßig genutzt.

1921 als letzte rituelle Handlung wird die Hochzeit von Ella Kehr und David Rosenfeld gefeiert

1938 Reichspogromnacht. Das Gebäude bleibt verschont

1941 Verkauf an den benachbarten Landwirt, der eine Zwischendecke einzieht und das Gebäude als Speicher und Stall nutzt

1980 Verkauf an die heutigen Besitzer, Nutzung als Weinprobierstube

1986 Gebäude kommt unter Denkmalschutz

2002 Sanierung

Synagogenordnung:

Bestimmung zur Handhabung der Ordnung in der israelitischen Synagoge, und der Erhaltung der, der Religion gebührenden Achtung und Würde.

Die Handhabung der Ordnung beim Gottesdienst in der Synagoge steht dem Gemeindevorstand oder dem von ihm Kommittierten zu; an Sabbat- und Festtagen wird daher wenigstens ein Mitglied desselben i n der Synagoge gegenwärtig sein.

§ 2 Jeder, welcher zum Gottesdienst kommt, hat anständig gekleidet in der Synagoge zu erscheinen, keinesfalls darf jemand mit einem Kittel erscheinen.

§ 3 Während des Gottesdienstes muß die vollkommenste Ruhe in der Synagoge herrschen, jede weltliche Unterhaltung im Inneren der Synagoge ist untersagt.

§ 4 Eltern und Vormünder welche Kinder in die Synagoge einführen, haben dieselben stets bei sich zu halten bis sie das dreizehnte Jahr zurückgelegt haben, und sind für deren gute Aufführung verantwortlich.

§ 5 Das Aufsetzen einer sogenannten breiten Haube ist nur dem Vorsinger erlaubt.

§ 6 Das Gebet für Seine Königliche Hoheit den Großherzog und seine Familie wird in Deutscher Sprache nach der Norm, wie in der Stadt Worms abgehalten.

§ 7 Niemand darf ein anderes Gebet für sich in der Synagoge anfangen, damit es keine Störung im Gottesdienst gibt.

§ 8 Es darf während dem Gottesdienst niemand seinen Platz verlassen, außer jener der zur Tora gerufen wird.

§ 9 Niemand darf währenddem der Vorsinger im Gebet ist, vorsprechen oder mitsingen.

§ 10 Es dürfen keine Eltern wäh rend dem Gottesdienst ihren Kindern Gebete laut vorsagen.

§ 11 Das Versteigern von gottesdienstlichen Funktionen in der Synagoge höret, sobald das Reglement über den einzuführenden Turnus vollendet sein wird auf.

§ 12 Der öffentliche Gottesdienst wird durch Anschlagzettel an der Synagoge, oder durch zusammenrufen bekanntgemacht.

§ 13 Der Gebrauch daß die Kinder männlichen Geschlechts am ersten Sabbat nach erreichtem dreizehnten Jahr selbst den Tagesabschnitt aus der Tora ablesen, ist dahin abgeändert, daß sie nur den Abschnitt aus der Tora vorlesen zu dem sie gerufen werden .

§ 14 Es dürfen sich während des Gottesdienstes keine Männer zu den Frauen begeben um Debatten aufzusuchen.

§ 15 Derjenige der zum Aufrufen der Tora bestimmt, darf nicht außer der Reihe aufrufen, sondern wie es vorgeschrieben ist, davon darf nicht abgegangen werden, auf Sabbat, oder an Festtagen darf kein Fremder der nicht zur Gemeinde gehört zur Tora aufgerufen werden.

§ 16 Das Versammeln auf offener Straße, so wie auch alle Privatversammlungen zu religiösen Handlungen ist schon durch die allgemeine Gesetzgebung verboten; jede Zuwiderhandlung soll daher der kompetenten Zivilbehörde angezeigt werden.

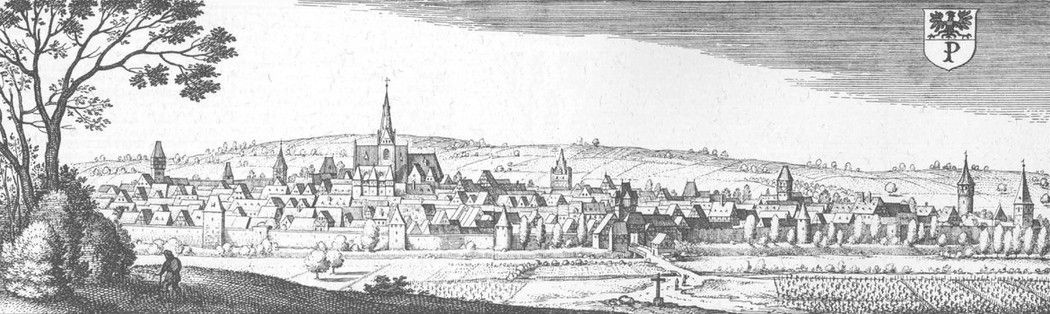

Türmereiches Pfeddersheim

"Geschichtsreich über Höhen und durch Tiefen"

Rundgang entlang der einstigen Stadtmauer